'বুলবুলি': নতুন প্রজন্মের জন্য নজরুলের গান?

29-08-2022

পর্ব ১

আমরা রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী জানতে চাইল, আমি কোক স্টুডিও বাংলার ‘বুলবুলি’ গানটি দেখেছি কি না। তখন পর্যন্ত গানটি আমার দেখা হয়নি। ওই সময় মাত্র কয়েদিন হলো গানটি আপলোড হয়েছে।

আমি লনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভিডিওটি আমার কেন দেখা উচিত? উত্তরে সে আমাকে জানাল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রথম দিনই ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। আমি বললাম, তাতে কী? তখন সে জানাল, পরিবেশনাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' গানটি অবলম্বনে তৈরি করা। এবার আমি একটু চমকিত হলাম। নজরুলের এই গানটি আমার সবচেয়ে পছন্দের গানগুলোর একটি।

আমি নামটি বলতে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময়ই লনা বলে উঠল নামটি। 'শুনে দেখো। এই সংস্করণটি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গানের মতই ভালো হয়েছে।' শেষের এই কথাটি আমার আগ্রহকে জাগিয়ে তুলল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গলায় আমার শোনা প্রথম গান 'বাগিচায় বুলবুলি তুই'। আমি অসংখ্যবার গানটি শুনেছি। এই গানটি প্রথমত আমাকে মানবেন্দ্রের, পরে নজরুলের গানেরও প্রেমে পড়তে বাধ্য করেছে।

এরপর আর এই গান না দেখার কোনো কারণ ছিল না। পেছনে ফিরে তাকানোর কারণ অবশ্য ছিল। সব বাঙালির মনের মধ্যেই নজরুলের গানের জন্য ভালোবাসার জায়গা রয়েছে।

পর্ব ২

১৯২৬ সালের কথা। কাজী নজরুল ইসলাম তখন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কেষ্টনগরে থাকেন। তখন তার বেশ অর্থকষ্ট যাচ্ছিল। এটি অবশ্য নজরুলের জন্য নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। তার দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম খালেদ তখন বেশ অসুস্থ।

অরিন্দমের চিকিৎসা আর সংসারের খরচের জন্য নজরুলের তখন টাকার খুব দরকার।

নজরুল চলে যাবেন, এমন সময় তার পকেটে থাকা একটি চিরকুটের কথা মনে পড়ল। তিনি নৃপেন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে সেটি দিলেন। ট্রেনে বসে একটি হ্যান্ডবিলের উল্টো পৃষ্ঠায় গজলটি তিনি লিখেছিলেন। এটি ছিল বাগিচায় বুলবুলি তুই, নজরুলের প্রথম দিকের গজলগুলোর একটি। কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই আনমনে গজলটি লিখেছিলেন নজরুল। অরিন্দমের ডাকনাম ছিল বুলবুল।

দুই বছর পর ১৯২৮ সালে গজলটি গানে রূপান্তরিত হয়। গানটির সুর তৈরি ভৈরবী রাগের ওপর। সাধারণত ভোরবেলায় এই রাগ গাওয়া হয়। এই রাগটি মনে ভক্তির সঞ্চার করে বলে মনে করা হয়। নজরুল যদি তার অসুস্থ ছেলের কথা ভেবেই গজলটি লিখে থাকেন, তাহলে ভৈরবী রাগের সুর সেই ভাবটি যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, এ কথা বলাই যায়। এর সুরের জন্য কাহারবা তাল (৪ মাত্রা + ৪ মাত্রা) ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের ওই সময়ে নতুন ও পরীক্ষামূলক হিসেবে খেয়াল ও ঠুমরিতে কাহারবা ও দাদরা (৩ মাত্রা + ৩ মাত্রা) তাল দুটি বেশ জনপ্রিয় ছিল।

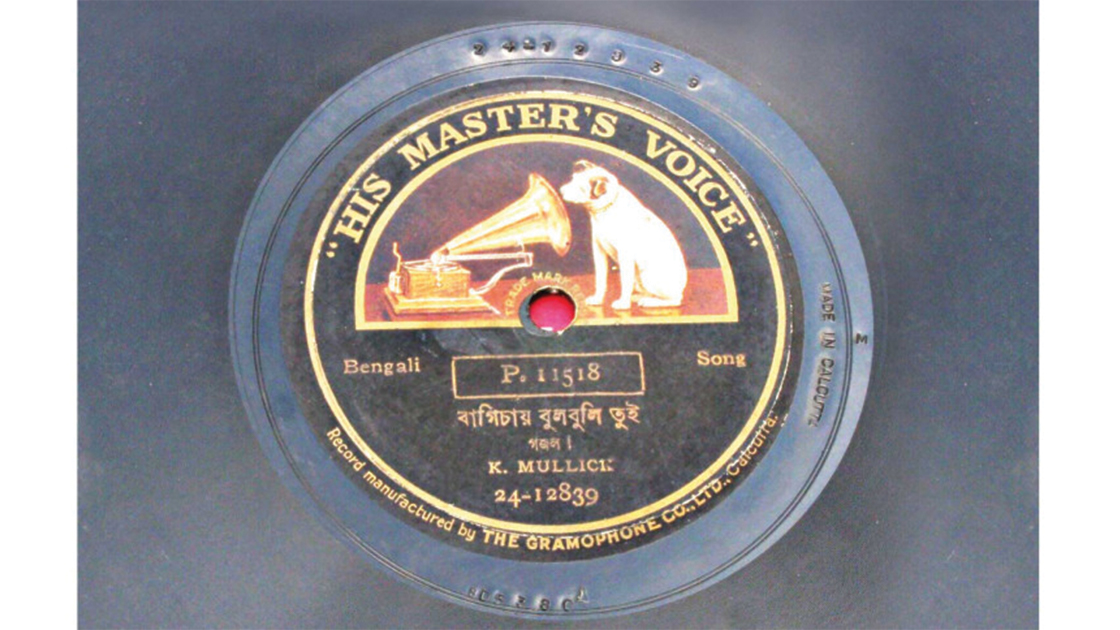

১৯২৮ সালে দুর্গাপূজার সময় রেকর্ড কোম্পানি এইচএমভি গানটি প্রকাশ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে গানটি প্রথম গেয়েছিলেন কে মল্লিক, গানটি প্রথম রেকর্ডও হয় তার কণ্ঠে। কে মল্লিকের প্রকৃত নাম ছিল মুন্সি মুহাম্মাদ কাসেম। তিনিই প্রথম মুসলিম ব্যক্তি যিনি দেবী কালীকে নিবেদন করে লেখা ভক্তিগীতি শ্যামা সংগীত গেয়েছিলেন। শ্যামা সংগীত গানের এমন একটি ধারা যেখানে আগে থেকেই নজরুলের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, যা এখনো আছে।

ইম্প্রোভাইজেশনের সুযোগ তখন ৭৮ আরপিএম-এর ৭-ইঞ্চি ভিনাইলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক পাশে তিন মিনিটের বেশি রেকর্ডিং করার সুযোগ ছিল না। সংকোচনের মাধ্যমে একটি ডিস্কে হয়তো আরও কয়েক সেকেন্ড যোগ করা যেত, কিন্তু তার বেশি আর সম্ভব ছিল না। নজরুলের জীবদ্দশায় সব গানই এই তিন মিনিটের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নজরুলের গানের যে সূক্ষ্ণতা, তা ওই সময় ভাষায় প্রকাশ করা ছিল কঠিন। দীর্ঘ দিন ধরেও এ অবস্থার কোনো বদল হয়নি।

পর্ব ৩

১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়টি ছিল গ্রামোফোন শিল্পের জন্য এক সন্ধিক্ষণ। 'ইলেকট্রিক্যাল যুগের' শুরু ১৯২৫ সালে। ওই সময় থেকে ইলেকট্রনিকভাবে শব্দ রেকর্ড করা শুরু হয়। ইলেকট্রনিক রেকর্ডিং শব্দকে আরও নিখুঁতভাবে ধারণ করতে (পুনরুৎপাদন) সক্ষম হয়। যদিও, ডিস্কের গতির সঙ্গে শব্দের সমন্বয় ঘটানো তখনো বেশ কঠিন কাজ ছিল। ব্রিটিশ ভারতে বেশিরভাগ রেকর্ডিংয়ের অবস্থাই ছিল এমন। ২০২২ সালে বসে ১৯২৮ সালের সেই আদি রেকর্ডিং শুনলে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু সেই সময়ের জন্য সেটিই ছিল সময় থেকে এগিয়ে থাকার উদাহরণ।

পর্ব ৪

১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতা থেকে আর কখনোই সেরে ওঠেননি। তারপরও তার গানের সেই উত্তরাধিকার এখনো বয়ে চলেছে। বাংলার সামাজিক কিংবা ধর্মীয় যেকোনো উৎসব হোক, শ্রোতার মন-মেজাজ যেমনই থাকুক না কেন, নজরুলের ভাণ্ডার কখনই আপনাকে হতাশ করবে না। তিন মিনিটের সেই গণ্ডি পেরিয়ে নজরুলগীতি নতুন অবতারে আবির্ভাব হওয়ার অপেক্ষায়।

১৯২০-এর দশকের শেষের দিক থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত নজরুলের গানগুলো কেবল ছিল ৭৮ আরপিএম-এর ৭-ইঞ্চি ভিনাইল রেকর্ড আর বেতারে। এরপর ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে এই উপমহাদেশে এলপি (লং প্লে) রেকর্ড জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ওই সময়ে এমন দুজন ব্যক্তির উত্থান ঘটে যারা নজরুলগীতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। এই দুজন হলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ফিরোজা বেগম।

১২-ইঞ্চির এলপি রেকর্ডের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিন মিনিটের সেই সীমাবদ্ধতা আর রইল না। ৭৮ আরপিএম-এর ৭-ইঞ্চি ভিনাইল বা পরে ৪৫ আরপিএম-এর ৭-ইঞ্চি ভিনাইলেই যে গানগুলোর জায়গা হতো না, সেই গানগুলো এখন ৪ মিনিট এমনকি ৫ মিনিট পর্যন্ত সময় পাচ্ছিল। এতে নতুন নতুন নিরীক্ষার সুযোগ তৈরি হলো। গায়ক এবং সংগীত পরিচালকরাও সংগীতের সূক্ষ্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরতে আরও বেশি স্বাধীনতা পেলেন।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি যখন কমপ্যাক্ট ক্যাসেট জনপ্রিয়তা পেল, ওই প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে তখন মানবেন্দ্র এবং ফিরোজা বেগমের নজরুলগীতির অ্যালবামই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। নজরুলগীতির পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাদের দুজনেই ভূমিকা রেখেছেন স্বতন্ত্রভাবে।

মানবেন্দ্র এবং নজরুলগীতির প্রতি আমার যে ভালোবাসা, তার সূচনা ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই’ গানটির মাধ্যমে। এটি খুব সম্ভবত ১৯৯৯ সালের জুন বা জুলাইয়ের কথা। আমি তখন ক্যামব্রিজে পড়ি। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছি। নিউ এলিফ্যান্ট রোডের সুর কল্লোলে গিয়েছিলাম। (মরহুম) মোজাম্মেল ভাই জানতে চাইলেন, আমি মানবেন্দ্রর গান শুনেছি কি না। লনাকে যেমন বলেছিলাম, আমার সেদিনের উত্তরও তেমনই একটু নেতিবাচক মনোভাবের ছিল।

মোজাম্মেল ভাই আমাকে মানবেন্দ্রর দুইটি সিডি দিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল তার বিখ্যাত আধুনিক বাংলা গানগুলোর। অন্যটি ছিল নজরুলগীতির। একটু ধারণা দিতে মোজাম্মেল ভাই বাগিচায় বুলবুলি তুই গানটি বাজিয়ে শোনালেন। সেটি ছিল সিডির পঞ্চম গান। 'এই গানটা শোনো'।

১৯৬৭ সালের রেকর্ড করা সেই বাগিচায় বুলবুলি তুই গানটি আমার জন্য এক জাদুকরি মুহূর্ত তৈরি করেছিল। শুরু হলো এক পুনর্জন্মের। আমি নজরুলগীতি এবং বাংলা গানের স্বর্ণযুগ পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক বাংলা গানের ভাণ্ডারের আরও গভীরে যেতে শুরু করলাম। আমি আমার মা-বাবার এলপি এবং ক্যাসেটের কালেকশন থেকে দূরে সরে গেলাম।

পর্ব ৫

গানে নানা ধরনের নিরীক্ষার সঙ্গে মোটেও অপরিচিত ছিলেন না কাজী নজরুল ইসলাম। তার এরকম অনেক নিরীক্ষার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মানোত্তীর্ণ মনে হয়েছে শুকনো পাতার নুপূর পায়ে গানটিকে। ১c। ১৯৩৫ সালে ঠিক একই সুরে গান হলো ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মাদ এবার শিল্পী ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমেদ।

নজরুল উনবিংশ শতকের জনপ্রিয় একটি অটোমান গীতিনাট্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন গীতিনাট্যটি অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করতে করতে বাণীগুলো অনুবাদ হতে থাকে। এর সুর থাকে হয় একইরকম, কখনো একটু বদলে গাওয়া।

এই গীতিকবিতাটি উসকুদারা গিদেরিকেন নামে পরিচিত, যাকে এখনকার তুরস্কে বলা হয় কাতিবিম। আরব বিশ্বে আবার এটি পরিচিত ইয়া বানাত ইস্কান্দারিয়া হিসেবে; গ্রিসে এটা আপো জেনো তপো; আলবেনিয়ায় মু নে বাশতেন তেন্দে; বসনিয়ায় পোগলাদাজ মে আনাদোলকো বুদি মোজা টি; এবং বুলগেরিয়ায় সেরনি অসি ইমাস লিবে নামে। সাম্প্রতিক সময়ে, শিল্পী বনি এম. এই সুরটি নিয়েই একটু লয় বাড়িয়ে তৈরি করেছিলেন রাসপুটিন গানটি, যা রেকর্ড করা হয় ১৯৭৮ সালে। ২০১৩ সালে কোক স্টুডিও পাকিস্তানও ইশক কিনারা গানটি নিয়ে নিজেদের মতো করে সেই উস্কুদারা গিদেরিকেন গানটির মতোই নিরীক্ষা চালিয়েছিল।

নজরুল উস্কুদারা গিদেরিকেন গীতিনাট্যটি নেন। লয়টি সামান্য বাড়িয়ে নেন এবং মূল সুরে সূক্ষ্ণ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আছেন। এভাবেই তৈরি হয় স্থায়ী (প্রথম স্তবক বা মুখড়া)। এরপর তিনি মূল সুরের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করেন দ্বিতীয় স্তবক (অন্তরা) এর সমন্বয়েই তৈরি হয় একটি নতুন এবং টাটকা গান। মূল গানটিকে বদলে দিতে স্থায়ীর সঙ্গে অন্তরা সংযুক্ত করার এই কাঠামো বুলবুলি গানটিতে অনুসরণ করা হয়েছে।

পর্ব ৬

প্রথম যে জিনিসটি আমি খেয়াল করলাম তা হলো এটি ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের গান। গানের দৈর্ঘ্য হিসেবে এটি ভালো এরপর আমি ভাবলাম, উস্কুদারা গিদেরিকেন গানটিতে কোক স্টুডিও পাকিস্তান কিংবা তারও আগে নজরুল যেভাবে স্থায়ীর সঙ্গে অন্তরা যোগ করেছিলেন, বুলবুলি গানেও তেমন কোনো স্তবক সংযোজিত হবে কি না।

গানের শুরুতেই গিটারের তারে ফ্ল্যামেংকোর সুরে ছিল দক্ষিণ স্পেনের আবহ, সেই সঙ্গে আল-আন্দালুসের ছোঁয়াও। আধা মিনিটের ইন্ট্রোটুকু ছিল চাঙ্গা হয়ে ওঠার জন্য অর্থকষ্ট এতে ছিল ভূমধ্যসাগরের অনুভূতি ঠিক আধা মিনিটের মাথায় হাজির হলেন ঋতুরাজ বৈদ্য। এই প্রথম আমি তাকে দেখলাম এবং শুনলাম। প্রথমে ভাবছিলাম আমি বিলি প্রেস্টনকে দেখছি কি না। ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম, লনা কেন তাকে মানবেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছে। আমারও মনে হচ্ছিল যেন মানবেন্দ্রর গানই শুনছি। ৯০ সেকেন্ডের মাথায় স্যাক্সোফোনের শব্দে মিলল ক্যারিবীয়র মিশেলে কিউবার সুরের ছোঁয়া। তবলার তাল আর ঋতুরাজের কণ্ঠের যুগলবন্দি ছিল খাপে খাপ। আপনি ঠিক বলে দিতে পারবেন তারা কখন কোন মাত্রায় একটু বিরতি দেবে এবং কখন তারা আবার শুরু করবে।

ছোট ছোট মীরের কাজগুলো ভালো ছিল। তবে মানবেন্দ্রের মতোই ঋতুরাজও আরবি, ফার্সি ও উর্দু বর্ণমালা থেকে আসা খ এবং ঘ ধ্বনি উচ্চারণ করতে মুশকিলে পড়ছিলেন। গজলপ্রেমীদের কাছে আবার গজলে মুন্সিয়ানার প্রকাশ পায় শিল্পীর উচ্চারণে।

৪ মিনিটের মাথায় নজরুলের গানের সঙ্গে যোগ হলো ‘দোল দোল দোল দিয়েছে‘। আমি পেছনে নিয়ে শুনলাম। আমি আমার বাঁশিতে সুরটি তুললাম এবং নজরুলের আদি সুরের সঙ্গে তুলনা করলাম। এই অংশটির সংযোজন ছিল চমৎকার, যা কিছুটা আগে কিছুটা পূর্ব ইউরোপীয় বলে মনে হচ্ছিল। গানের নতুন অংশের কথা এবং সংযুক্তিও ছিল ভালো

পর্ব ৭

১৯৭৬ সালে মৃত্যুর পর থেকে ৪৬ বছর এবং এরও আগে ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ৮০ বছর ধরে কাজী নজরুল ইসলামের গানগুলো বেঁচে আছে এর নিরীক্ষা-ধর্মের কারণে। নজরুলের সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্মই সূক্ষ্ম সব নিরীক্ষার মাধ্যমে নজরুলগীতির নতুন সংস্করণ তৈরি করেছে। এই পরিবর্তনগুলোই নজরুলের গানকে সমমায়িক কালের শ্রেতাদের কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। কিছু কিছু নিরীক্ষা বা পরিবর্তন গানকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং আরেক প্রজন্মের জন্য বেঁচে রয়। বাকিগুলো সব কালের গর্ভে হারিয়ে যায়।

বুলবুলি গানটি নিয়ে কোক স্টুডিও বাংলার প্রয়াস সতেজ নিঃশ্বাসের মতই মানবেন্দ্রর সেই আদি সংস্করণের গানের প্রতি এটি ছিল বিশ্বস্ত নজরুলের গানকে এখনকার শ্রোতাদের উপযোগী করতে নিরীক্ষা ও মিশ্রণ করা হয়েছে এতে। এটি কি কালোত্তীর্ণ হতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর কেবল সময়ই দিতে পারে। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত। নজরুলের গান বেঁচে থাকবে অন্তত আরও একটি প্রজন্মজুড়ে।

আসরার চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির একজন অধ্যাপক। তিনি দ্য ডেইলি স্টারের SHOUT ম্যাগাজিনের Echoes কলামের লেখক। ইমেইল: asrarul@gmail.com; asrarul@juniv.edu